Chœur d'ouverture de la Passion selon saint Jean.

Réveillé à six heures avec cette phrase en tête : « Triez mal, il en restera toujours quelque chose. » Il fait beau. Malheureusement, je ne sais pas (plus) à quoi elle se rapporte (rapportait), cette phrase. Est-elle issue d'un rêve ?

J'ai rêvé de Thérèse, ce matin, entre quatre heures et demie et six heures. J'ai bien dormi, à part une courte insomnie entre trois heures et demie et quatre heures et demie. Il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Est-ce grâce au millepertuis, que je prends depuis trois jours, au CBD, à autre chose, aucune idée…

Les frottements de la Saint-Jean… Cette musique, ce matin, s'est imposée tout naturellement. Changement, depuis trente ans : je n'aimais pas la version de Gardiner (dans cette ouverture), que ce matin je trouve géniale, contrairement à celle d'Herreweghe, que je trouve ennuyeuse, plutôt molle et fade.

J'ai donc rêvé de Thérèse. Chère Thérèse, que j'ai rendue bien malheureuse, il y a un peu moins de quarante ans. Dans mon rêve, et bien que celui-ci ait été tendre et agréable, elle se vengeait de moi, ce que dans un premier temps je ne voyais pas. Il était question de jouer au 421, et comme je ne comprenais pas en quoi ça consistait, elle m'expliquait que pour gagner il fallait que les dés forment quatre fois de suite la combinaison 2+1. 4 x 3, donc, ce qui donne 12 (21 à l'envers), ce qui donne à nouveau 3, en définitive. Toujours ce chiffre, qui me poursuit depuis toujours, sous forme de rythme, de mesure, de relations, de “dialogue”. À l'époque de Thérèse, nous étions bien trois, elle, Céline et moi. J'ai toujours pensé que dans un dialogue (et donc dans une relation) il y avait forcément un tiers, le plus souvent silencieux, innommable, mais très agissant. Le chiffre 3 est celui qui fonde toutes les Variations Goldberg, qui les organisent, qui les structurent, c'est le chiffre de la Trinité, qui est une dualité creusée, augmentée, vue de plus haut. Triez mal… (entre l'un et l'autre) et vous obtiendrez autre chose que ce que vous cherchiez, ce qui, précisément, ne se trouvait pas de prime abord dans l'équation ; vous aurez fait naître la vie, qui est le mystère enfoui au cœur des choses, le plus, le trop, l'imprévisible, le Singulier absolu. Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. La vie n'étant qu'une mort vue de plus haut, une vue plus large, quand la mort n'est qu'un cas particulier, un arrêt sur image.

L'ouverture de la Passion selon saint Jean, qui l'écoute vraiment, qui ose se faufiler entre ses lignes, entre ses chairs à vif, qui ose entendre ces dissonances pleines d'humeurs amoureuses et d'effroi, ces glissements de terrain en perpétuel mouvement, ces failles géologiques, ces plaies ouvertes, ces cris comme des bulles de laves qui remontent à la surface, qui crèvent par endroits le flux invincible. Je reviens de très loin. Personne ne le sait. Me suis baigné dans un bain de confusion, un bain acide aux arômes merveilleux, ma peau est encore brûlée et rougeoyante, mes organes encore fumants, effarés de ce qui les a traversés.

Les petits seins un peu tombants de Thérèse étaient attendrissants, sa chair un peu triste, trop blanche, souffreteuse. On ne peut pas dire qu'elle respirait la santé. Elle était maladroite, ne jouait pas très bien de l'alto, saignait facilement, avait un léger défaut de prononciation, imitait à la perfection l'accent picard, mangeait beaucoup de sucre. C'est sa tristesse qui m'avait séduit, un jour, sur scène, son visage de profil, un peu penché. Elle était alors avec P.S., violoncelliste vedette à l'Intercontemporain. J'avais composé un trio à cordes injouable, dédicacé à sa rivale, dans lequel la pauvre s'était noyée avec beaucoup de bonne volonté. Je voudrais lui demander pardon. Elle était l'antithèse absolue de Céline, qui avait de beaux seins ronds et fermes, de longues jambes, qui était en très bonne santé, toujours gaie, gracieuse, amoureuse, généreuse, douée, aimée, intrépide, et si drôle.

J'ai mangé du pain blanc, ce matin, et même un croisant. J'aimerais savoir si elle vit toujours, Thérèse. Elle avait une sclérose en plaques. Elle avait adopté une petite fille, s'était mariée avec un acteur devenu juge, plutôt sympathique. Elle m'a aimé et moi j'étais inattentif, léger, trop gâté, d'une arrogance d'aveugle qui donne des coups de canne blanche à tous les passants.

À cet âge-là, je tenais un carnet dans lequel je notais le nom de toutes mes conquêtes féminines. Je l'ai perdu, ce carnet. Tant qu'on est jeune, on pense qu'on n'oubliera jamais, mais j'ai presque tout oublié. Ne surnagent tout au plus qu'une dizaine de noms. Pourtant, ces femmes ont existé, et si je suis passé par elles, elles m'ont forcément changé, ne serait-ce qu'un peu, à des degrés divers ; et surtout, je voudrais les revoir, les toucher, leur parler, ce matin, ne serait-ce que brièvement. Une théorie de prénoms, et c'est déjà un roman ; c'est bien suffisant. Toutes ces peaux, tous ces ventres, tous ces sexes, toutes ces bouches, tous ces cheveux, tous ces pieds, toutes ces voix, et l'on ne retient que dix noms, et encore moins de sensations ? Comment est-ce possible ? C'est possible parce qu'on est inattentifs et que c'est la prochaine qui compte. Je ne suis plus du tout celui-là, mais il ne sert à rien de pleurer sur celui qu'on fut. Je ne suis pas (plus) non plus celui que je suis. Ne rien regretter, surtout…

Se frotter au corps d'une femme, c'est comme frotter la lampe d'Aladin, ça fait sortir un génie de nos corps, mais on n'est pas toujours prêt à le voir, ni à le reconnaître. À mon âge, on remplace ce frottement là par les frottement des phrases entre elles. Une femme qui vous dit « Je n'ai pas envie d'entendre que je te fais bander » n'a aucun intérêt — il fallait que cette phrase soit écrite. On la plaint, cette femme.

Reinhold Messner dit : « L'alpinisme, c'est aller volontairement là où on peut mourir pour ne pas mourir. » On peut écrire exactement la même chose de l'amour. Mourir pour ne pas mourir, c'est là qu'on voulait aller. C'est une forme de vie supérieure, le désir, une vie augmentée qui ne doit rien à leurs conneries de transhumanisme. Pauvres gens… Ils ont donc si peu en leurs organes qu'ils ont besoin de les remplacer ou de les améliorer. Ce sera toujours par moins bien, mais ça (se) calculera mieux et plus vite. Ils n'ont toujours pas compris que le plus est très souvent un moins dont on n'a pas encore pris la pleine mesure, par myopie.

[Celle d'Harnoncourt est encore pire que celle d'Herreweghe. Revenons vite à Gardiner.]

« Le poisson rouge, à l’abri de deux fléaux majeurs : l’ennui et la rage de l’expression. » Nous avons sorti la tête de l'eau et nous avons pris un coup sur le bec, toi et moi. Jean-Pierre Georges écrit : « Seul le chien porte l'attente au niveau de la mystique. » Je suis donc un chien. Chien parmi les chats, ces animaux arrogants, capricieux, prétentieux, dingues et méchants, qui méprisent le remords et la honte. Leurs seules qualités : ils ont fait du sommeil une œuvre d'art et leur ronronnement nous ôte la boule d'angoisse qui nous tient éveillés.

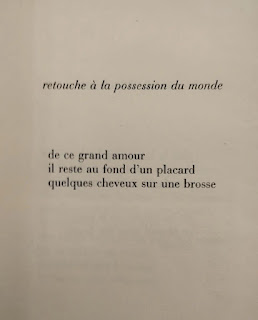

Je préfère le génie de deux ou trois phrases isolées que personne n'a remarquées au talent du roman fleuve qui les tient en haleine, avec ses odeurs de crème solaire. La belle construction souvent me dégoûte. Quand la nuit fait rage, on sait ces choses-là.

Il y a quelques années, j'écrivais :

« Il faudrait inventer un Photoshop des mots. Par exemple, tout à l'heure, j'écrivais : “Elles aiment bien se trouver un fils, à défaut de se trouver un père.” Puis, j'ai réfléchi, et je me suis dit que l'inverse était peut-être encore plus vrai : “Elles aiment bien se trouver un père, à défaut de se trouver un fils.” Mais, dans le fond, c'est les deux à la fois, qu'il faudrait pouvoir écrire, et simultanément, pour être juste (de la même manière que j'ai superposé deux pages manuscrites d'Aragon). Et ça, c'est impossible… Du moins pour l'instant. Avec un logiciel comme Photoshop, on peut doser la quantité de chacun des deux calques superposés. Par exemple, ici, on pourrait construire un sens avec la proposition 1 à 40% et la proposition 2 à 60%. On pourrait même raffiner encore plus. Par exemple, la proposition 1 serait perceptible à 30%, la proposition 2 à 55%, et il resterait 15% de quelque chose qui ne serait ni l'une ni l'autre proposition. À quoi ressemblerait un texte dans lequel deux assertions contradictoires seraient données simultanément, et par quel moyen y parvenir, en l'état actuel de la technique et de la culture ? » C'est une idée qui m'obsède. Il me semble que j'y suis parvenu parfois, très rarement, et assez maladroitement, artisanalement. Mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne peux pas obtenir à volonté ; c'est plutôt une chose qui s'impose à moi, qui vient de je ne sais où, et que je reconnais avec gratitude.

Elle m'aime et à la fois ne m'aime pas. Voilà ce que je voudrais savoir écrire. Il parle et à la fois se tait. Il souffre et à la fois est joyeux. La mort est un moment de la vie — j'ai longtemps pensé l'inverse. En musique, on sait faire ce genre de choses. Mais les phrases, elles, ont une habitude qui vient de très loin (du moins en occident), et qui exclut la contradiction simultanée (comme il y a de la traduction simultanée). Un corps, c'est un organisme qui vit sans cesse dans cette contradiction simultanée, qui est la vie-même. Il expire et inspire, il construit et détruit, il agit et non-agit, il sympathise et antipathise, il accélère et il freine, il est constamment en équilibre instable, en tension, ou sous tension, en rythme menacé d'apathie. « Cerveau : une conscience claire dans un bain de sang. » J'ai fait une recherche, sur le mot « relation », dans le beau dictionnaire de Farreny, et je suis tombé sur une citation d'Onfray, extraite de La Puissance d'exister. « Une relation avec l’autre est impossible à construire si la saine relation entre soi et soi qui construit le Je, n’existe pas. Une identité défaillante, ou absente à elle-même, interdit l’éthique. Seule la force d’un Je autorise le déploiement d’une morale. » Quel imbécile, cet Onfray ! Tout ce qu'il écrit est de l'ordre de la proclamation, et vise à donner de lui une belle image. Il ne sait pas faire autre chose que bomber le torse. Tout le contraire de la vraie littérature. Ça ne m'étonne pas qu'il ait écrit un ouvrage entier pour démolir Freud. Il se trouve intelligent et sa parole est toujours indexée (dressée, perchée) sur ce complexe-là. Onfray-Exemple, devrait-il se nommer ! Que n'a-t-il eu des enfants… Je travaille, moi, Monsieur ! Comme Richard, dirait Cosima… Ci-gît un homme-au-travail très occupé à être intelligent, gonades-bouquées.

Triez mal, oui, voilà l'ordre ! Un bon tri est bien mal acquit, sauf pour les crétins sûrs-de-leur-coup. Une conscience claire dans un bain de sang, voilà l'état naturel. Dans le fond, qu'est-ce que le Saint Esprit de la Trinité, si ce n'est la Vie qui s'interpose entre les dieux et les hommes, les apaise, cette vie qui provient du fond des temps et des bactéries. Cette Trinité, c'est tout de même un sacré coup de génie ! C'est elle qui rend cette religion supérieure à toutes les autres. Le Christ était vraiment d'une intelligence supérieure. Il a rendu palpable en nous tout l'impalpable du Vif et de l'Immortel. Il n'a pas fait le tri, et il a même cru se tromper, un instant, ou du moins il a douté du Père. C'est bien le seul humain qu'on puisse trouver intégralement sympathique, sympathique à 100%. Il aurait dû écrire un roman, un roman qui aurait parlé de toutes les femmes qu'il a croisées. Ça m'aurait salement intéressé, ça. Jésus, c'est l'exact contraire d'Onfray. Il n'essaie pas du tout de paraître intelligent : il l'est tellement qu'il se fiche éperdument de passer pour un benêt un peu perché. Comme dirait Jean-Pierre Georges : « Les hommes me prouvent le contraire. » Le contraire de quoi ? Le contraire du contraire. En tout cas, il avait parfaitement compris que ses frères ne savent pas parler, ni écouter. Il en a fait l'amère expérience, mais il ne s'est pas démonté, et il a retourné la langue contre elle-même, avec beaucoup d'humour et de douceur, je n'ose dire d'esprit. Sa solitude était un million de fois supérieure à ce qu'on ne connaîtra jamais, sans que jamais il ne fasse de reproches à sa condition. Même ses colères étaient douces. Il a tout simplement inventé la générosité, et il n'y a que les imbéciles pour le croire naïf.

Les dernières fois où nous nous sommes côtoyés, Thérèse et moi, c'est au moment où j'ai décidé de quitter le conservatoire. Je m'y sentais étranger, depuis le départ de Jacques, et c'était très désagréable. L'esprit avait vidé les lieux. Je m'y rendais toujours comme si j'allais en territoire ennemi, et nous nous donnions rendez-vous dans un café, du côté de l'Observatoire, elle et moi, afin de créer une sorte de sas, de recharger nos immunités, avant d'entrer en ces murs qui en très peu de semaines avaient radicalement changé de polarité. Elle était adorable, alors. Comme si elle sentait qu'elle pouvait de son corps fragile un peu me protéger, m'entourer d'une sorte de gangue sororale, et je l'aidais à gravir les escaliers car déjà elle commençait à boiter. Nous n'en faisions pas des tonnes, mais c'était doux. Nous chuchotions dans Paris. Elle m'a soigné, moi qui l'avais écorchée. Nous vieillissions, un pas après l'autre, dans le printemps clair, sans acrimonie, et les souvenirs déjà nous enveloppaient, sans peser.

Après ça, elle a disparu, comme bien d'autres ont disparu. J'ai laissé passer vingt-quatre ans avant d'oser y repenser. Il faut parfois beaucoup de temps avant que les êtres se décident à nous montrer leur vrai visage. D'ailleurs ils ne décident rien, c'est le temps qui les prend autrement, qui nous fait voir un profil qu'on avait soigneusement ignoré, ou qu'on voyait sans pouvoir le comprendre. On a toujours le sentiment d'être bête, quand on repense à tout ce qu'on n'a pas su voir ou entendre, mais c'est précisément cette bêtise qui nous a permis d'arriver au point qui nous suffit à l'entrevoir. La muflerie a visage aimable, quand le défaut d'attention nous fait tourner les épaules ou le regard. Les êtres sont des statues engoncées dans un vide parfait qui les isole mieux que des murs. Il lui prend la main mais regarde son smartphone. Il faudrait toujours aimer avec dix ans de distance, alors qu'on n'est plus celui qui aime, ou qui aimera. Alors elle reviendra lécher ses plaies, ses jolies plaies qui lui font des sourires tendres sur tout le corps, et ses sanglots nous feront un joli trou dans le ventre. On le sait. Patience ! Ce ne seront bientôt que quelques mots qui se suivent sur l'écran.

Je voudrais dire tout cela. Mais plus j'aspire à savoir le dire, plus je me méfie de ce savoir, qui me semble vulgaire. Il est facile d'apprendre à faire quelque-chose, même les imbéciles y réussissent, mais si la vie manque, si le silence n'est pas de bonne qualité, si la solitude n'est pas authentique, si nous ne disparaissons pas suffisamment de l'instant et de la parole, la vérité se détourne de nous, déçue de notre arrogance, et nous sommes Gros-Jean comme devant. Il ne suffit pas de se contredire, ce serait trop simple. Que retenir dans nos passoires ? Les joies et les douleurs font des grimaces qui nous les rendent méconnaissables, interchangeables, et nous reprenons nos vieilles habitudes d'assassins du regard. Exister à ses propres yeux, quelle barbe !

Le vent courbe les hautes herbes de mon jardin, je n'y suis pour rien, mais nous ferons comme si c'était voulu par la phrase. D'ici, je perçois nettement les pensées de l'autre, qui chassent les miennes. Ce n'est pas si désagréable. L'autre est plus à plaindre que nous. Le retenir est folie, mais c'est doux, jusque dans l'aigreur.